2年生 専門科目の概要

アカデミックスキル(必修科目)

大学の実験レポートを含む技術文書が書けるようになることを目指します。感想文ではなく、事実を過不足なく書き表し、人に伝える技術を学ぶ科目です。データの取り扱い、研究倫理、グラフ、作図、技術文書の書きかたなどに分けて学びます。学んだことが身につくよう、演習や学生同士の相互評価を行います。

電気回路Ⅰ及び同演習(必修科目)

まず、三角関数の微分・積分を位相シフトに置き換えて、簡単な交流回路を解析する手法について講義します。次に複素数表示による正弦波交流回路の記号法解析の手法について講義します。理解を深めるため、演習問題を解く時間を設けます。

論理回路(必修科目)

2進数等の数系、各種符号、ブール代数等について学び、論理回路図を作成するために必要な論理回路記号、真理値表から論理式を求める方法について学びます。さらに、基本的な論理回路である、演算回路等の組合せ論理回路、各種フリップフロップ回路、カウンタ回路やレジスタ回路等の順序論理回路についても学びます。

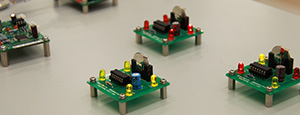

情報通信工学実験Ⅰ(必修科目)

抵抗やコイルやコンデンサなどの受動素子のインピーダンス、ならびに受動素子を組み合わせたアナログ回路の特性を測定し、それらの基本的な性質を理解します。また、ディジタル回路について基本ゲート素子や論理回路の動作を理解します。加えてコンピュータを用いた情報の取り扱いの基礎を修得します。実験過程と結果を適切に記録・整理し、内容の理解と考察を行い、レポートを作成します。

計算機工学Ⅰ(必修科目)

コンピュータのモノとしての仕組み(ハードウェア)とそれをどのように動かすのかという手順(ソフトウェア)の基本について学びます。ハードウェアに関しては、コンピュータの構成と、その内部を作り上げているディジタル回路についての基礎を学びます。ソフトウェアに関しては、コンピュータの基本ソフトウェアであるオペレーティングシステムの基礎について学びます。

電子回路Ⅰ及び同演習(必修科目)

スマートフォンなどの機器はディジタル動作が中心ですが,マイクに入った音をディジタルに変えたり、ディジタルの信号をスピーカにつないだりするにはアナログ電子回路も不可欠です。小さな信号を増幅したり、基準となる正弦波を発生させる回路などについて,電気回路の学修内容を基礎として,トランジスタなどの半導体素子を含む回路に拡張してシミュレーションを交えながら学びます。

解析Ⅲ(選択科目)

変化の原因が1つではない「多変数の関数」について偏微分と重積分ができるように解説し、さらに専門科目に役立つ微分・積分の応用例について問題演習を行います。

基本情報技術Ⅰ(選択科目)

コンピュータシステムの基本構成と動作原理について,ハードウェアとソフトウェアの両面から学びます。基本情報技術Ⅱ、基本情報技術Ⅲとあわせて、国家試験である基本情報技術者試験の内容を体系的に学ぶことができます。

コンピュータネットワークⅡ(選択科目)

コンピュータネットワークIで学んだ知識をベースに、コンピュータネットワーク技術についてさらに堀り下げると共に、ネットワークの運用管理・セキュリティ管理の重要性・課題・関連技術について適宜実習を交えながら学習します。

電気数学(選択科目)

工学的に重要な物理現象の多くは微分方程式で表されます。工学に応用するため、さまざまな微分方程式の解法を学びます。さらに、ラプラス変換およびフーリエ変換の基本的な性質を理解し、これらを用いて微分方程式を解く方法を習得します。

物理学Ⅱ(選択科目)

バネの振動を例に減衰・強制・連成振動を学び、続いて、振動が空間的に伝わる現象である「波動」に関して、波の特性や波動方程式、音や光の波動現象について学びます。さらに、弾性体の力学の基礎を学びます。

プログラミング実践(選択科目)

ソフトウェア開発につながるプログラミングの技術を学びます。プログラミング言語の基本文法を理解した上で、データの取扱いとファイル入出力の方法などを学び、実際的な処理を実現するプログラムを完成させます。

基本情報技術Ⅱ(選択科目)

データベース、ネットワーク技術、情報セキュリティなど、コンピュータシステムに関するソフトウェアの基礎を修得します。基本情報技術Ⅰ、基本情報技術Ⅲとあわせて、国家試験である基本情報技術者試験の内容を体系的に学ぶことができます。

コンピュータ数値解析(選択科目)

コンピュータを用いる数値解析の手法を、講義と演習の両面から学びます。様々な問題に対し、コンピュータを用いて計算するアルゴリズムを理解し、実際にプログラムを作成し、計算精度の限界を理解することが目的です。

ソフトウェア設計(選択科目)

大規模なソフトウェアをチームで開発するには、チーム内の役割分担や情報共有がとても重要です。本講義ではプログラムを構成要素に分けて設計するオブジェクト指向の考え方について、プログラミングの方法と、その情報の図示方法について講義します。

データベース(選択科目)

データベースを構築する上で基礎となるリレーショナルデータモデルの理論を中心に講義します。データベースを道具として使う際に必要となるデータベース言語SQLを学びます。さらに、コンピュータ上でデータベースを使用する実習を行います。

電気回路Ⅱ及び同演習(選択科目)

直流回路ならびに正弦波交流回路に関する基礎的知識の学習結果を踏まえて、一般的な線形回路解析法であるループ解析法、ノード解析法、及びこれらの応用について講義します。また、重ねの理、テブナンの定理などの重要な定理について講義します。理解を深めるため、演習問題を解く時間を設けます。

電磁気学Ⅰ(選択科目)

回路素子内部の構造や振る舞いを理解する上で不可欠な電荷の性質や磁界との相互作用などについて講義します。様々な電磁気現象がどのような物理によるものか理解し、基礎的な計算手法を身につけるようにします。

統計学(選択科目)

統計的に正しい判断を行えるように、統計学の考え方を身に付けます。統計的仮説検定を中心に、基本的な統計手法を原理の概略に触れながら学びます。