データの間隔があきすぎたら補間しないようにする方法

> あらせのデータをinterpol で補間するとき(例えば電子密度)

> データの間隔があきすぎたら補間しない、というようにする方法はあるでしょうか?

以下のようにしていただければ、

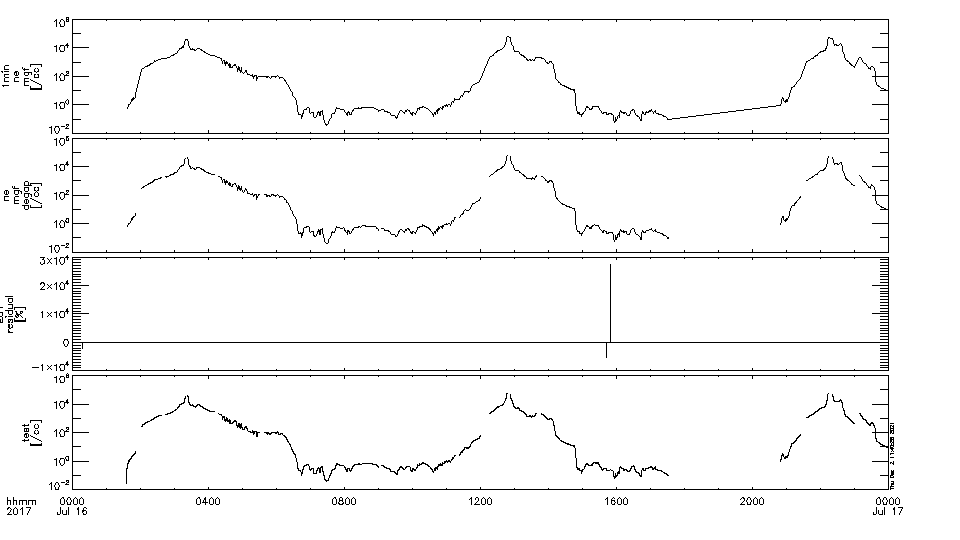

添付の図のようにあまりにもデータが無い期間を補間しなくなります。

1. 基本的にあらせの電子密度の時間分解能が1分値であることを考慮して、

例えば、2分以上離れたデータについては、その間隔で欠測値(NaN)を入れる。

そのコマンドは以下です。

ERG> tdegap, 'erg_pwe_hfa_l3_1min_ne_mgf', dt = 120

このコマンドでdtは欠測値(NaN)を挿入する時間間隔(秒)です。

このコマンドを実行すると、新しいtplot変数(erg_pwe_hfa_l3_1min_ne_mgf_degap)ができる。

2. 1で作成した欠測値入りのtplot変数を用いて、tinterpolコマンドで合わせたいデータの時間分解能で

電子密度データを補間する。

ERG> tinterpol, 'erg_pwe_hfa_l3_1min_ne_mgf_degap','erg_pwe_efd_l2_Eu1_residual', newname='test'

上記のコマンドは、適当に電場のresidual値を親にしています。

これを実行すると、新しいtplot変数(test)ができるので、この変数をtplotコマンドでプロットすればよい。

添付の図は、上段から生の電子密度データ、欠測値(NaN)を挿入後の電子密度データ、電場Eu1成分のresidual値データ、

電場Eu1成分のresidual値データをもとに欠測値(NaN)を挿入後の電子密度データを補間したデータです。

また何かありましたら、ご連絡ください。

(2021.12.4 名大ISEEの新堀さん)