外部電場Eに加算されて観測される。

地球のそばではVもBも大きいので、観測されるのはほぼこのVxB電場であり、

自然電場を求めるには、これを差し引かなければならない。

ERG> timespan, '2017-06-26'

プロシジャ vcrossb_field.pro

衛星速度Vを軌道データから取得して、衛星のスピンに準拠したdsi座標系に変換し、

tinterpol で磁場の時刻に揃えて補間し、

tcrossp でベクトル積VxBを求め、VxB_dsi というtplot変数名を付け

それをsplit_vecで3成分(_x,_y,_z)に分け、

同じくsplit_vecで2成分(_0,_1)に分けたEuと並べて描画

引っ張って縦に伸ばして

ERG>tplot

ERG> set_erg_var_label グラフの下に軌道情報が入るようになる(erg公式版)

ERG> tplot_options,'region',[0.1,0,1,1] 縦軸のラベルがはみ出さないおまじない

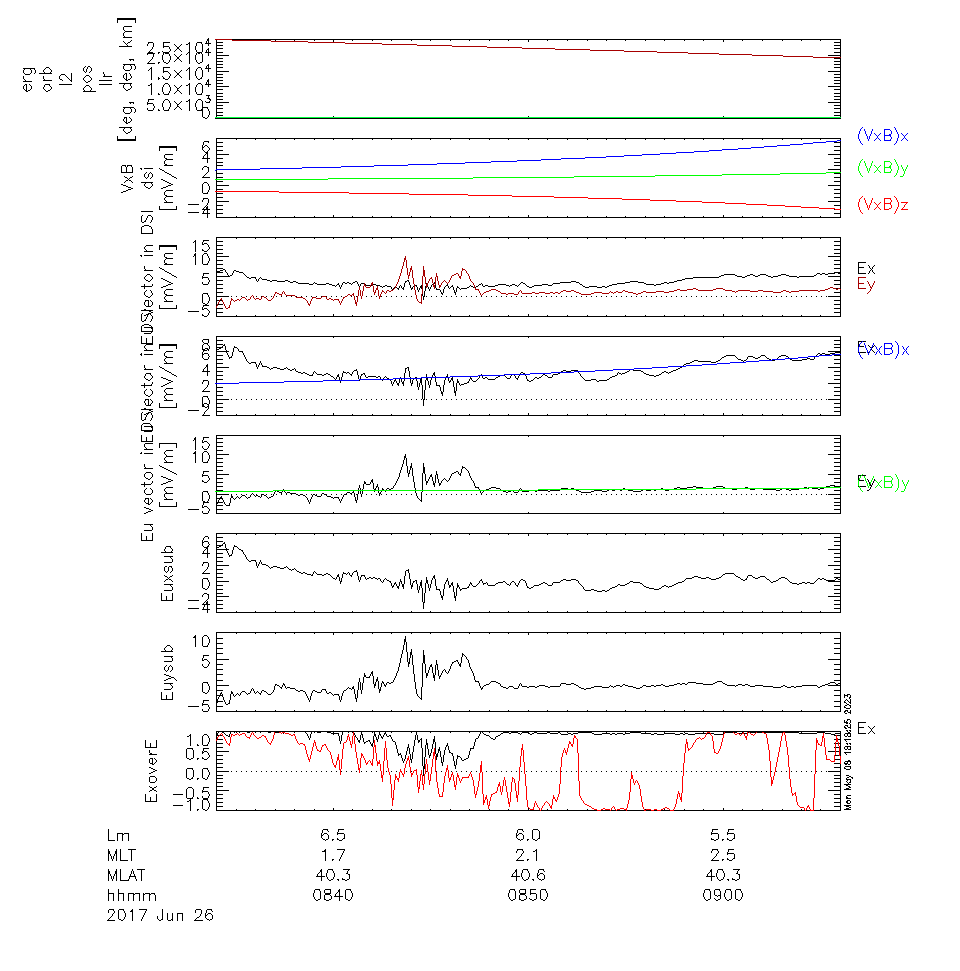

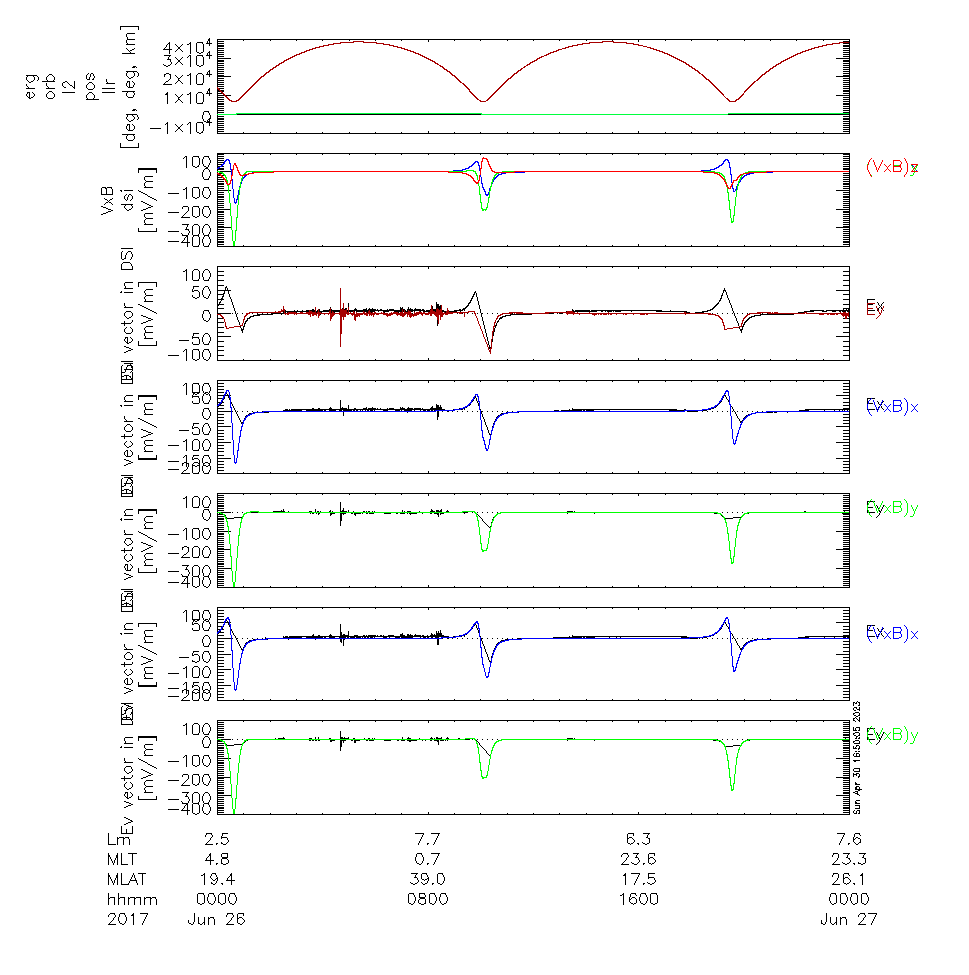

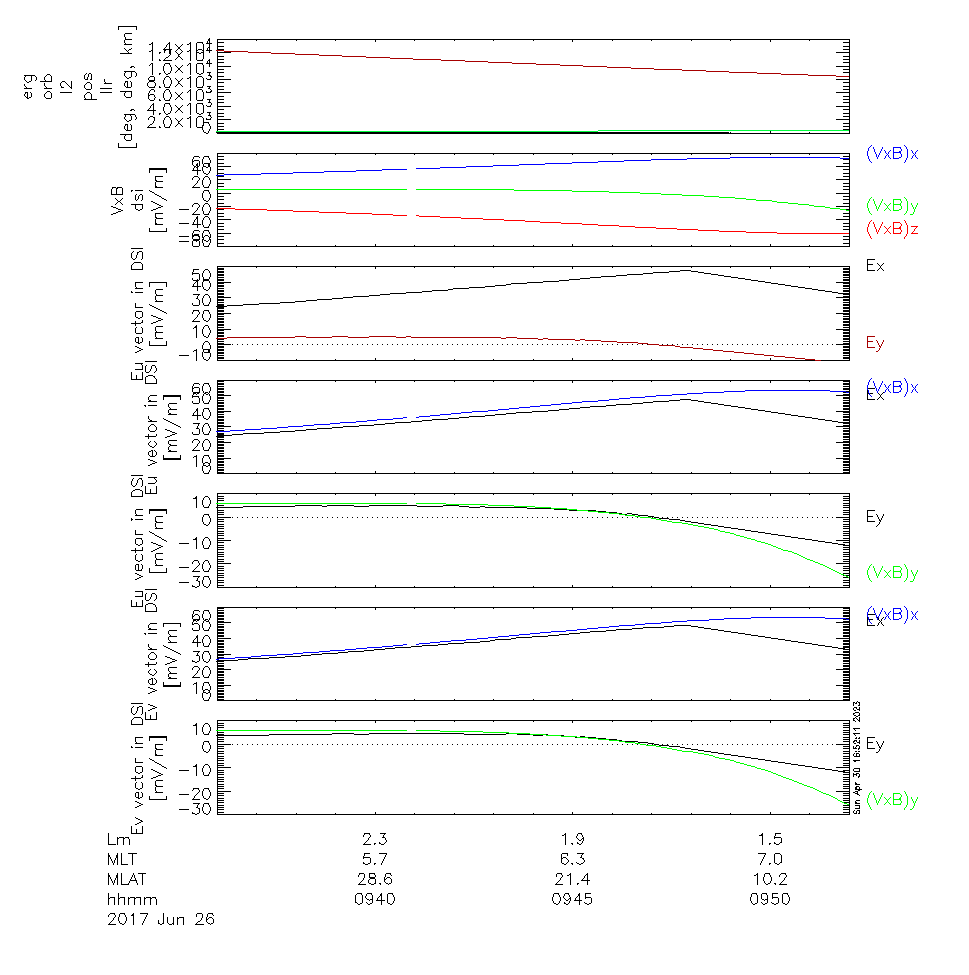

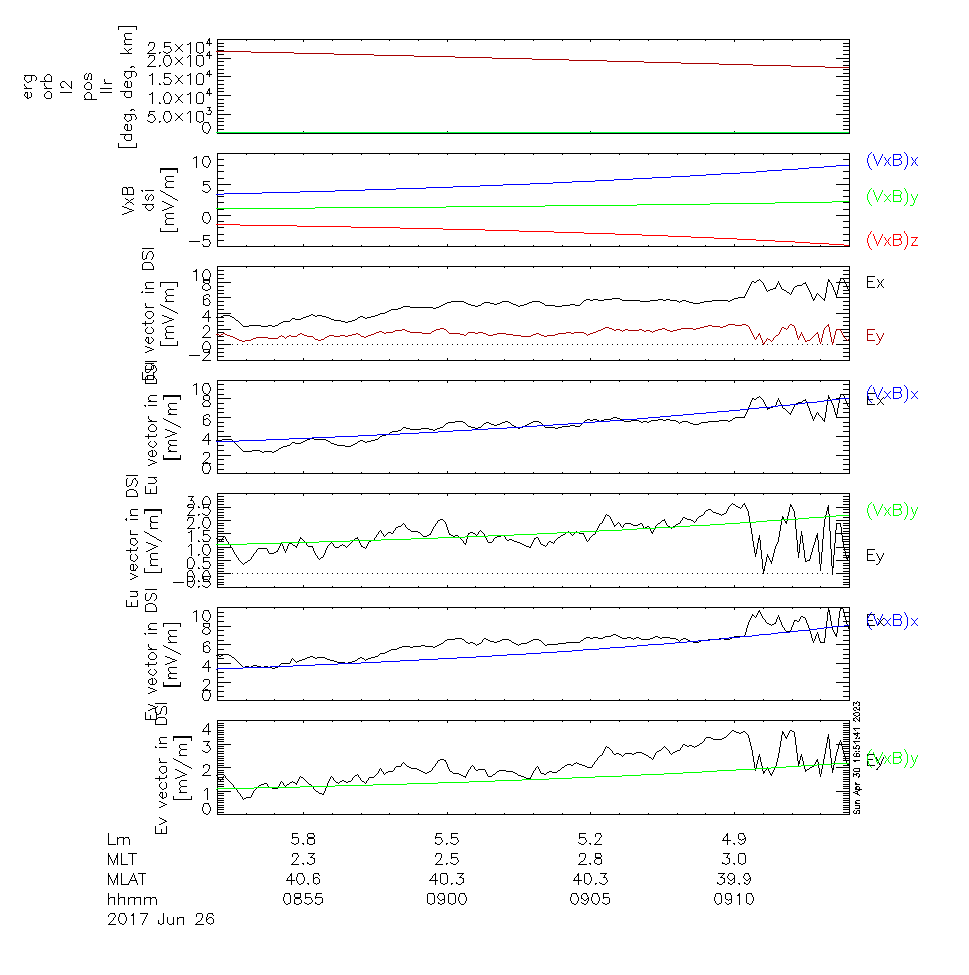

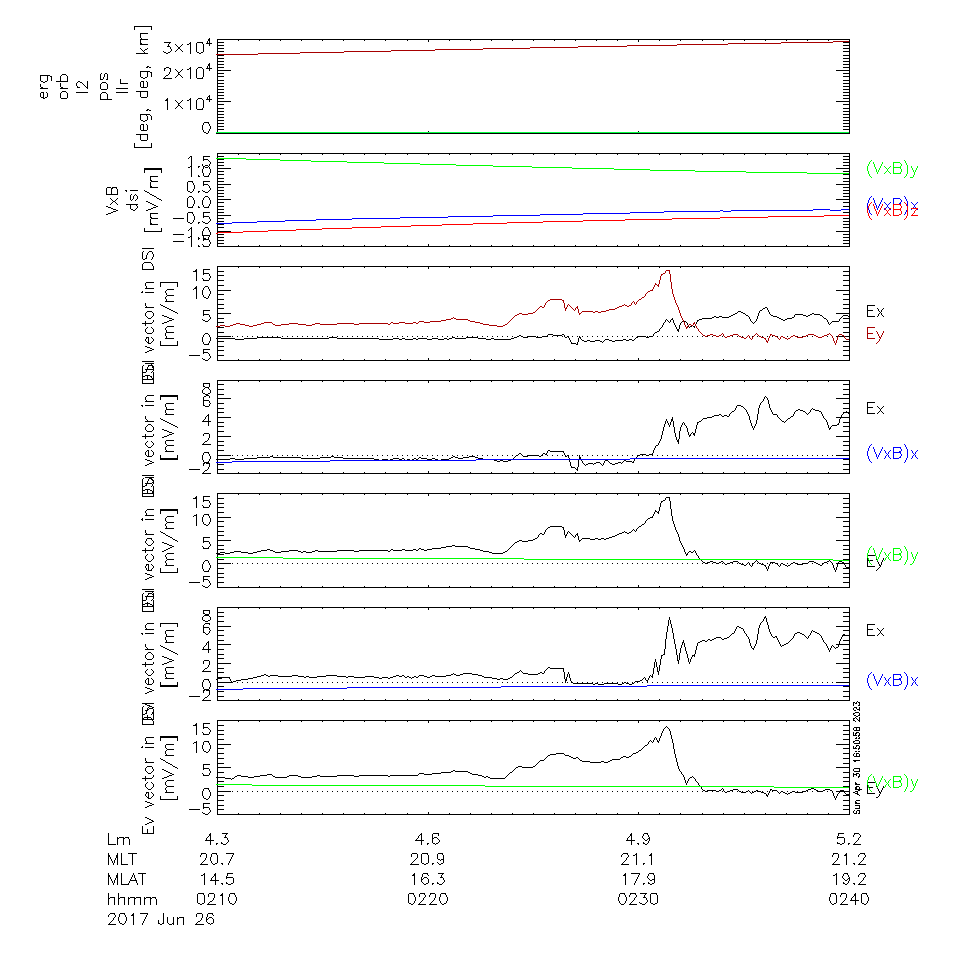

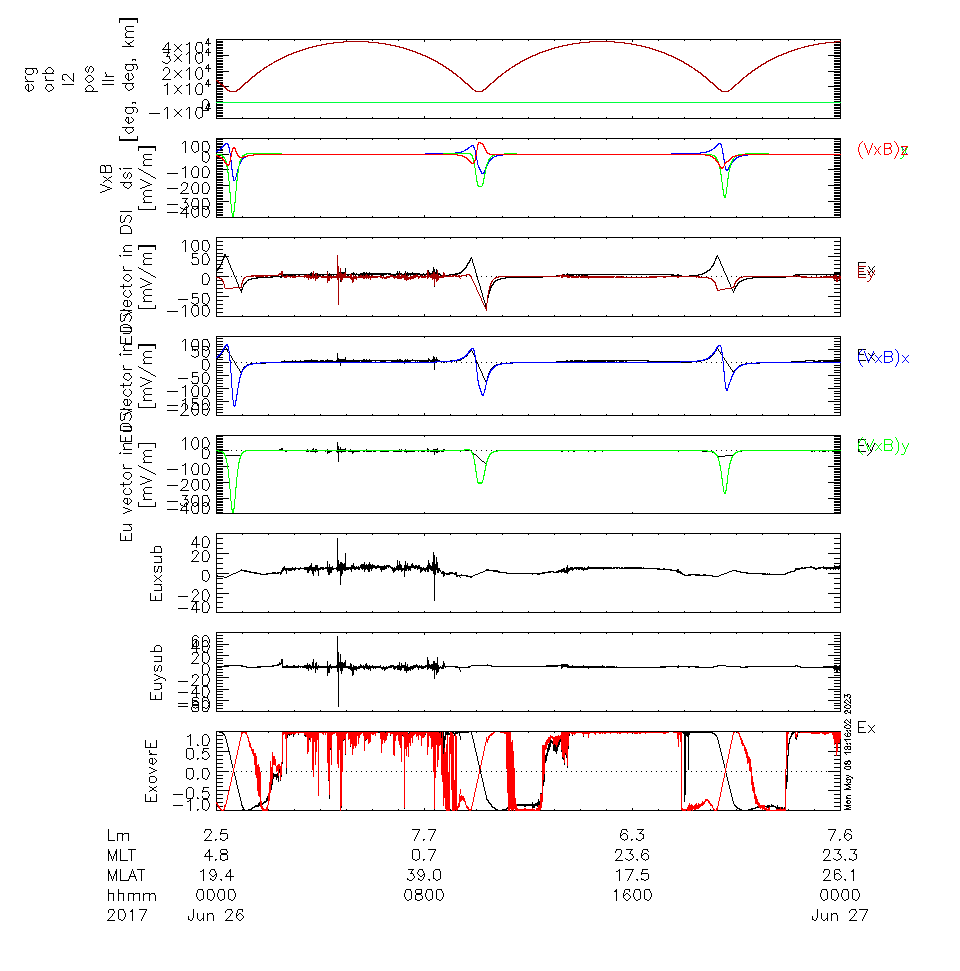

2段目が計算したV x B 3成分

3段目が観測 2成分

4-5段目が u系観測(黒、ギャップあり)との比較、x,y成分

6-7段目が v系観測(黒、ギャップあり)との比較、x,y成分

VxB電場20-60mV/m, 観測値(黒)とVxB(青、緑)が似ている

9:47 以降は電場観測がなく、直線で次のデータとつないでいるためずれている

VxB電場強度4-10mV/m, 観測値(黒)とVxB(青、緑)がずれている

VxB電場0.5-1mV/m, VxBが小さく、観測値(黒)とVxB(青、緑)がほぼ違う波形

ちなみに観測されている電場のほとんどは光電子によるもの

観測電場からVxBを差し引いて、Ex/Eも描画するプロシジャ vcrossb_subtract.pro

下から3段目、2段目がVxBを差し引き後の電場

一番下の赤線が差し引き後のEx/E、黒線が差し引き前のEx/E