3年生専門科目の概要

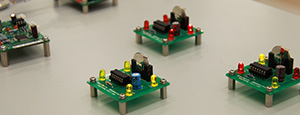

情報通信工学実験Ⅱ(必修科目)

コンピュータ内に格納されたデータを効果的に処理する方法、マイコンを用いたプログラミングによるハードウェア操作の基礎、ならびに基本的な電子回路の構成と特性について実験します。実験過程と結果を整理し、考察を加えてレポートを作成します。

情報通信工学セミナーⅠ(必修科目)

各研究室の研究内容の紹介や学生会主催の研究室見学を行ないます。研究室配属ガイダンスを行ない、研究室配属の方法を説明します。進学、就職支援、ならびに宮城県地域のインターンに関するセミナーを実施します。

通信工学Ⅰ(必修科目)

通信システムは、通信すべき情報を電気信号波形に変形(変調)し、この信号を相手に伝え(伝送)、その受信波形から元の情報を再現(復調)する機能によって構成されます。本講義では、信号の変調技術、伝送技術、中継再生技術、復調技術、通信網の構成手法の基礎について講義します。

卒業研修Ⅰ(必修科目)

配属される研究室の教員の指導の下、卒業研修を行うための基礎知識および技能を修得します。

アプリケーション開発(選択科目)

統合的な開発環境を利用したアプリケーション開発について、理論だけでなく実践的な技術の習得を目指します。現在の多くのアプリケーションはGUIを備えており、開発環境や多くのライブラリを使った開発が行われています。プログラミング言語を理解するだけでなく、これらの技術を利用した体系的なアプリケーション開発について学びます。

基本情報技術Ⅲ(選択科目)

企業における情報システム戦略やシステム企画、経営戦略マネジメントを学び、システム開発技術を習得します。基本情報技術Ⅰ、基本情報技術Ⅱとあわせて、国家試験である基本情報技術者試験の内容を体系的に学ぶことができます。

計算機工学Ⅱ(選択科目)

コンピュータのハードウェアとソフトウェアについて、高度な内容を学びます。ハードウェアに関しては、プロセッサの高速化手法であるパイプライン処理と命令レベル並列処理、ならびに、高速メモリシステムを実現するためのキャッシュメモリについて理解します。ソフトウェアに関しては、並行プロセスの協調と排他制御について理解します。

コンピュータグラフィックス技術(選択科目)

3次元コンピュータグラフィックス(CG)の概略と基礎について、座標変換やモデリング法、レンダリング法について講義します。CG法とレイトレーシング法による演習を行いCG作品を制作することで理解を深めます。

情報セキュリティ(選択科目)

我々の生活には無くてはならない情報システムの安全性・信頼性を確保するのが情報セキュリティです。情報システムの安全性や信頼性を脅かす脅威にはどのようなものがあるのか学び、対策として利用されている要素技術について学習します。また、情報セキュリティに関連する法令・規格・標準技術についても学びます。

電気回路Ⅲ(選択科目)

二端子対回路、過渡現象、および非正弦波周期波の解析方法など電気回路に関する基本的な性質、特徴について解説します。また、フィルタ回路等の実用的な電気回路に対する解析手法を学び、線形回路に対する理解を深めます。

電磁気学Ⅱ(選択科目)

電磁気学Ⅰで学んだ内容を基礎に、電界と磁界の性質・原理についてさらに理解を深め、光や電波の発生・伝搬のしくみを学びます。

半導体デバイス(選択科目)

情報通信技術を支えるエレクトロニクスの中枢である半導体デバイスの基本を理解します。原子の基本構造と半導体材料の結晶構造に触れ、エネルギーバンド構造を知ることで、半導体デバイスの動作原理を視覚的に理解します。半導体中のキャリアの振る舞いからダイオードとトランジスタの動作原理について説明します。また、集積回路の基礎と半導体デバイスの作成プロセス技術について映像を交えて講義します。

組込みシステム設計(選択科目)

組込みシステムはどんなものであるかを理解し、マイコンを用いた組込みシステムの開発を体験し、組込みシステムの開発過程について学びます。

情報理論(選択科目)

情報を確実にかつ効率的に通信するためには、情報の大きさを数理的にとらえ適切な符号に変換する必要があります。本講義では、符号理論の基礎であるシャノンの情報理論について学びます。

通信工学Ⅱ(選択科目)

ディジタル通信システムを構築するための変調復調技術の基本理論を理解します。光通信、移動通信、衛星通信、GPS、レーダー等のディジタル通信システムを構築するための要素技術である、符号化技術、ディジタル変復調技術、マルチアクセス技術等の基本理論を学びます。

ディジタル信号処理(選択科目)

身の回りにある音声や画像などは連続的なアナログ信号ですが、近年はディジタルシステムで処理される事が多くなっています。本講義ではディジタル信号ならびにその処理方法に関して、線形時不変システムでの取り扱いを概説します。さらに、 SPプログラミング体験を通して理解を深めます。

電気・電子計測(選択科目)

計測対象の電流・電圧、インピーダンス、周波数・位相、電界・磁界などを電気的、電子的に計測して情報を得ること、そして計測結果をフィードバックして対象の状態を制御することは科学技術において重要です。測定データの統計的取扱い、雑音の取扱い、測定機器と計測対象の入出力インピーダンス、様々な測定用回路、アナログ量をデジタル化する際に必須なA/D変換、物理量を電気量に変換するためのセンサー等の計測の基礎と基本的な測定機器の動作原理を学びます。さらにコンピュータを用いた電気・電子計測システムについて学びます。

電子回路Ⅱ(選択科目)

電子回路は携帯電話などの情報機器から家電製品に至る様々な電気製品に適用され、我々の現代生活を支えています。それら多くの機器において使用されている、電力増幅、発振、変復調や電力制御などの代表的な回路について、その構成と動作について学びます。

電波工学(選択科目)

情報通信社会において、電波は不可欠な情報とエネルギー伝送媒体の一つです。基礎電波工学では、電波伝搬・ 伝送線路・アンテナなどの基礎について述べます。またその応用についても触れます。

情報通信工学実験Ⅲ(選択科目)

有線および無線の通信技術、情報ネットワーク、音声や画像に関する情報処理技術、データサイエンスについて、実験を通してその基礎を理解します。測定機器の取り扱い。得られた結果を適切にまとめる技能を習得します。